記事の前編はこちらRead Previous Page

お茶は人を幸せにできる。世界中で出会ったお茶のアトリエ 目黒[MATRA]中村文聡さん<前編>

東京都目黒区、東急東横線都立大学駅を降り、閑静な住宅街の方へ足を進める。周りに飲食店の姿はほぼ見当たらないものの、教えてもらった住所のところに着くと、そこにはユニークな建築のマンションがあった。この一室に、ティーアトリエ…

2025.04.04 INTERVIEW日本茶、再発見

目黒の閑静な住宅街の中にひっそりと佇むティーアトリエ「MATRA」。世界のお茶を扱う会社のバイヤーとして、15年以上各国のお茶を味わってきた経歴を持つ店主・中村文聡さんが、世界中から厳選したお茶をゆったりとした時間と空間の中で提供してくれるお店だ。

中村さんは今回の取材のために、あるテーマでお茶をセレクトしてくれていた。

「今回は日本茶メディアで取材いただくということで、緑茶のメニューをご用意しました。中国、インド、ベトナム、モロッコと世界各国で飲まれている緑茶です」

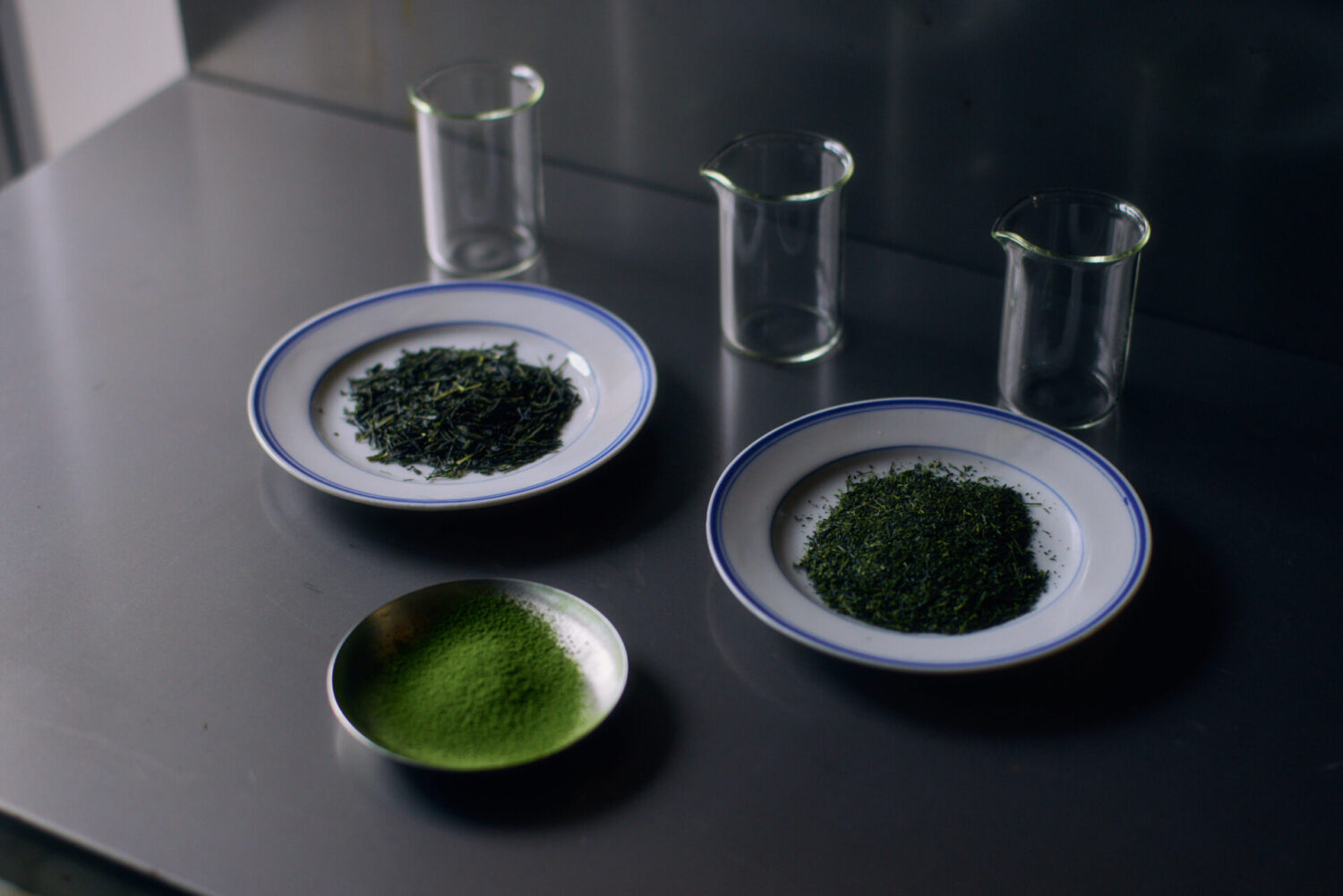

並べられた茶葉を見ると、既に茶葉の形状にそれぞれの特徴が現れている。どんな味わいのお茶なのか、既に期待が高まってくるが、その未知の茶葉にワクワクする気持ちは、旅の始まりに感じる高揚感に似ていた。

最初に中村さんが淹れてくれたのは、中国・安徽省でつくられている「太平猴魁」。まず目を引かれたのが、平たく長く真っ直ぐに加工された茶葉だ。押し花のようにも見えるほど、ひとつひとつの存在感が大きい。

「この茶葉の形は専用のプレス機みたいなもので茶葉を平べったく長く伸ばしているんです。日本のピンとした煎茶と比べるとワイルドに見えるかもしれませんが、実はこうなるように、見た目をものすごく気にしてつくられたお茶。現地の人たちも昔からこの茶葉をグラスに入れて飲んでいるんですよ」

グラスにひとつまみ茶葉を入れ、お湯を注ぐ。茶葉が徐々に開いていく姿を眺めるだけでも楽しい。安徽省の人たちもこの時間にささやかな幸せを感じているのかもしれないと考えたら、不思議な感覚がした。

味わいは見た目のインパクトとは違って、とてもマイルドで口当たりがいい。青野菜のような爽やかな味わいも感じる。同じ緑茶といえども、日本茶から連想される風味とは全く違う。これが世界の緑茶か、と一杯目から驚かされるとともに、このあと続く異国の緑茶との出会いが、より楽しみになっていく。

続いても同じ中国から、今度は浙江省で作られている「安吉白茶(あんきつはくちゃ/アンジーバイチャ)」を中村さんは淹れてくれた。少し白味がかった茶葉は細長く、神秘的な感じさえする。スパイスのような香りを鼻で感じながら、一口含むと、厚みのある甘味が口の中に広がっていく。

その味わいの余韻に浸っていると、中村さんがある意外な事実を教えてくれた。

「中国は世界最大のお茶の産地ですが、中国茶と言われるとみなさん何となく烏龍茶を思い浮かべるんじゃないでしょうか。実は烏龍茶は生産量の1割程度で、緑茶が6〜7割を占めているんです。本来は緑茶の国なんです。それぞれの省が独自のお茶をつくっているので、緑茶のバリエーションも本当に幅広いです。もっとみなさんに中国茶の世界を楽しんでもらいたいですね」

[MATRA]で取り扱う茶葉のほとんどは海外の茶農家から直輸入している。バイヤー時代に築いた現地の茶農家さんとのコネクションがあることで、品質の良い茶葉だけを取り扱うことができるのだそう

中国という国でも、これだけ茶葉の形も味わいも異なる緑茶が生まれてくる。そしてそのバリエーションはまだまだあるというのだ。お茶の多様性と可能性に感動していると、続いて中村さんはベトナム緑茶を淹れてくれた。

飲んでみると、日本茶と近しい適度な渋みが感じられ、どことなくホッとする味わいだ。しかし中村さんが語るには、このお茶は現地で飲んでこそ真価を発揮するという。

「ベトナムの方はこの茶葉を大量にポットに入れて、渋ーくして飲むんです。それを現地で飲むと、すごく美味しいんですよ。暑くて、埃っぽい空気の中で飲むと、喉にガッとくる感じで、それがいい。バイクがいっぱい走っている喧騒のなかによく合うお茶です。もし日本茶を現地で飲んだら、まろやかすぎてちょっと物足りなく感じてしまうでしょう」

お茶は、お湯の温度や抽出時間、水質など様々な要因で、同じ茶葉でも味が微妙に変化する飲み物だ。しかし飲む場所でそこに合うお茶が変わってくるというのは、納得しながらも興味深い話だった。訪れたことのないベトナムの街中をなんとなくでもイメージしてみる。それで今飲んでいるお茶の味が変わることはないが、お茶を飲みながらベトナムの景色を想像するこの時間が、なんだか奇妙だけれど、とても価値のあることのように思えた。

4番目に出してくれたのは、インドの緑茶。インドはチャイでお茶を飲む印象が強い場所だが、最近では富裕層を中心に健康志向が広まって、緑茶を飲む人も増えてきているのだという。

「ベトナムと同じく渋みはありますけど、森の中で育った野生味が感じられます。つくる人や場所の気質が表れるのがお茶の面白いところです」

確かに香りに少し土っぽさのような、大地に根付いた強さを感じる。

野生味が残るインドの緑茶の余韻を味わいながら、中村さんが最後に出してくれた海外の緑茶はモロッコのものだった。これまでのお茶とはまた異なる、スモーキーな香りが鼻を抜けていく。どことなく、このお茶は以前取材した美作番茶のテイストに近い感じがした。

「イスラム圏の方は少しスモーキーなテイストのお茶も好みます。モロッコでは自分達でお茶を栽培していませんが、中国からこういったタイプの緑茶を仕入れて、角砂糖とミントと一緒に濃く抽出するミントティーとして日常的に飲んでいるんです」

そう語ると、中村さんは手際よくミントティーも作ってくれた。思っていたより大量の角砂糖を入れているので、どれだけ甘いのかと少し躊躇する気持ちもあったが、いざ飲んでみるとミントの爽やかさと相まって濃厚な甘さは全くくどくない。ゴクゴクと飲み干してしまった。

しかしモロッコの現地で飲めば、この感覚も変わってくるのだろう。カラカラの砂漠気候の中でいただくミントティーはどんな味わいなのか。[MATRA]で中村さんの解説を聞きながらお茶を飲むと、その土地に行って、その味を体験したくなる。まさに「お茶をフィルターにして世界を見る楽しさ」がここでは味わえる。

「日本人は緑茶を食事やお菓子と合わせて、あるいはそれだけで飲むのが好きだと思いますけど、世界には僕らの想像を超えたお茶の味わい方がたくさんあります。イランでは、アールグレイが非常に人気で、サフランの飴と一緒に飲むんです。サフランの香りとともにアールグレイを飲むという組み合わせが、すごくエキゾチックでいいんですよね。こんなふうに、お茶文化は世界各国にあるので、“お茶をフィルターにして現地の景色を覗く”と、その旅もより深まると思います」

海外のお茶の余韻がまだ舌の奥に残る中、続いて中村さんは日本を代表するお茶の産地から3種類の緑茶を淹れてくれた。鹿児島でつくられた、深蒸しの「さえみどり」。静岡の水窪という浜松の最も北に位置する山に囲まれた盆地でつくられた伝統的な浅蒸しの在来のお茶。そして、京都でつくられたオーガニックの抹茶だ。

それぞれのお茶を飲んでいくと、浅蒸しや深蒸しなど、それぞれで飲み心地や味わいの違いは感じるが、あるひとつの共通する感覚に気づく。それは、じんわりと身体の中に染みていく感覚だ。

それまで海外の緑茶にはなかったこの感覚を、3種類の日本茶いずれからも感じたことに驚いた。そして、その“身体にじんわりくる感じ”こそが、世界のお茶と比較した時の日本茶の最大の特徴であり、日本茶の稀有な歴史を象徴するものだと中村さんは語る。

「日本茶は『蒸し』たお茶をどれだけ美しく美味しく飲めるかを追求してきた飲み物なんです。1000年以上前の中国から伝わった製法は、お茶を最初に蒸して、杵と臼でついて固め、それを日光で乾燥させて、火で炙るという『団茶』。固まったお茶を割って、薬研で粉末状にして煮出す。これはそのままだと苦いしあまり美味しくないので、抹茶のようにがーっと泡立てて、さらに塩などを入れて飲んでいました。その後中国は、その固まった茶葉を美しく成形し彫り物をするなどして進化していったのですが、それは贅沢が過ぎるとして当時の皇帝が禁止令を出したことで、代わりにより製造しやすい釜で炒る製法が発明されるという流れになります。対して日本は、中国から最初に伝わった蒸製のまま、それをどれだけ美しく、美味しく飲めるかをひたすらに工夫し続けました。色は鮮やかに、苦みはおさえて甘みは強く、口当たりは柔らかく。櫓を建て茶園を覆って日光を遮ることで鮮やかな緑と甘みを実現し、石臼挽きをしてペースト状でもそのまま飲めるほどに滑らかに仕上げ、果ては『茶道』という芸術にまで昇華されるなど、世界のどこにもない独自すぎる発展を遂げていきます。だから、1000年前から今まで、世界で日本だけがお茶を蒸すことでつくりつづけてきたというわけです。そしてこの蒸すという工程こそが、日本茶独特の身体の中にじんわりと染み込む感覚を生み出すんです」

独自の発展を遂げた日本茶だが、現在では逆に海外の製法を取り入れた日本茶も出てきているという。中国の製法を参考にしているという、宮崎・五ヶ瀬の茶農家で作られている釜炒り茶は、通常の日本茶にはあまりない華やかな香りに満ちていた

ある種時代の流れに逆らうように守られ、磨かれつづけてきた日本のお茶づくり。それが時代を経て、現在は世界中で日本茶が注目されるようになっている。目の前のたった一杯のお茶に込められた、途方もない時間の重なりと、「蒸す」ことを諦めなかった無数のお茶をつくる人々の思いを想像すると、なんとも言えない誇らしさと感慨が胸をよぎる。

その土地土地の歴史を背負ったお茶という飲み物は、場所だけでなく、飲む人を過去へと誘う力がある飲み物と言えるのかもしれない。

テーブルの上には、飲み終えた小さなグラスたちが静かに並んでいる。それぞれのお茶が異なる場所で、歴史を背負い、私たちのもとにやってきたこと。いま、その余韻が静かに空間を包んでいる。

「お茶を飲む時間は生きていくために栄養的に必要なものではありません。でもお茶を飲む時って、ふっと浮かび上がるような感覚があると思うんです。日常のリズムの中に、少し違う次元をもたらす感じがするんですね。そういう時間が人の心を豊かにすると思ったんです」

店名のMATRAはベンガル語で「次元」を意味する。

中村さんがお茶業界に進む際に感じた「お茶には日常を区切る力がある」という直感。時間と空間の次元を軽やかに飛び越えていった今回の取材は、確かにそれを感じた時間だった。

中村文聡|Fumitoshi Nakamura

静岡県出身。大学卒業後、お茶の世界に魅了されルピシアに入社。15年以上にわたり同社のバイヤーを務め、世界各国のお茶を知る。2022年に独立、目黒区碑文谷にティーアトリエ[MATRA]を構える。

MATRA

東京都目黒区碑文谷3-16-22-101

10:00〜20:00、不定休

要予約

03-6555-0013

matra.jp

IG @matra_tea

Photo by Yu Inohara

Text by Rihei Hiraki

Edit by Yoshiki Tatezaki

2024.10.04 INTERVIEWCHAGOCORO TALK

2025.01.10 INTERVIEW日本茶、再発見

2024.05.24 INTERVIEW茶と器

2021.07.13 INTERVIEW茶と器

2021.07.16 INTERVIEW茶と器

2021.11.23 INTERVIEW茶のつくり手たち

内容:フルセット(グラス3種、急須、茶漉し)

タイプ:茶器

内容:スリーブ×1種(素材 ポリエステル 100%)

タイプ:カスタムツール